Die Jungfrau Region

Kalkberglandschaft der Nordalpen

Die Jungfrau Region ist eine eindrucksvolle und spektakuläre Landschaft der Alpen, die sich zu einem Touristenmagneten entwickelte.

Quelle: Schweizer Luftwaffe, 2010

Protokollblatt

Luftaufnahme Jungfrau Region (Abb. 1)

Hilfen fürs selbständige Arbeiten

Anleitung: Ein pdf-Dokument beschreiben

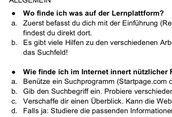

Anleitung "digitales Kartieren" mit dem Adobe Reader

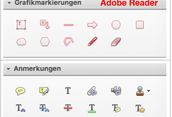

Anleitung "digitales Kartieren" mit Vorschau

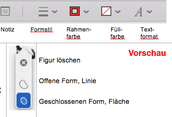

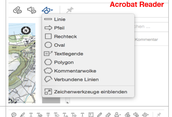

Anleitung "digitales Kartieren" mit dem Akrobat Reader

- Schau dir den Einführungsfilm an. Was ist dein erster Eindruck von der Jungfrau Region? Notiere einige Stichwörter auf deinem Protokollblatt.

- Umgrenze auf der Abbildung 1 oder auf dem Protokollblatt die vom Menschen unberührte Landschaft (Naturlandschaft) rot und die vom Menschen veränderte Landschaft (Kulturlandschaft) blau. Was fällt dir auf?

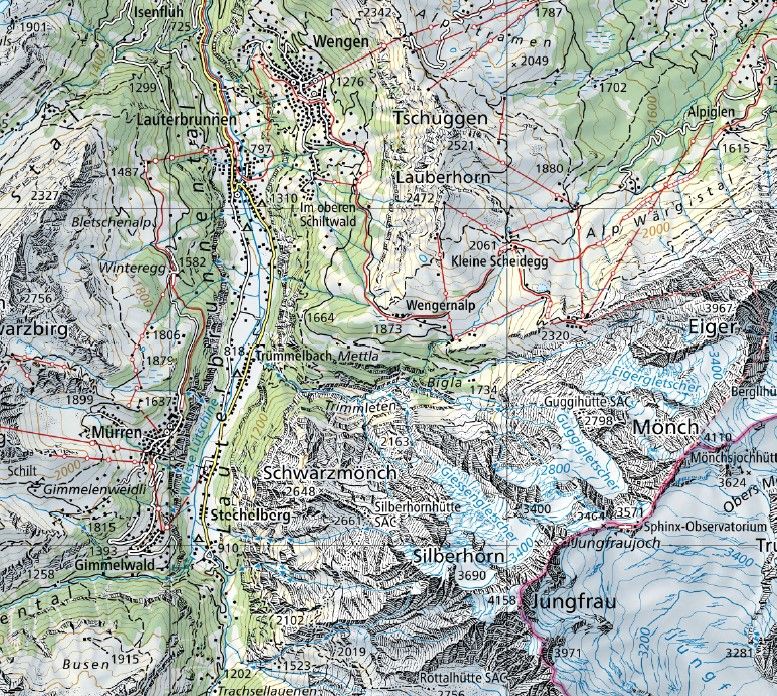

- Suche auf der Karte (Abbildung 2) zudem verschiedene Raumelemente. Markiere und beschrifte diese. Raumelemente sind z.B. Alpweiden, Felsen, Gewässer, Wald, Wiesen, Gletscher und Schneefelder, Gebäude und Siedlungen, Bergstürze, Skipisten und Skilifte. Überlege dir immer, ob das gefundene Raumelement zur Natur- oder Kulturlandschaft gehört.

- Untersuche, wie lange du von deinem Wohnort aus benötigst um a) aufs Jungfraujoch, b) nach Mürren und c) auf die Schwarzwaldalp zu gelangen. Benutze hierfür den Online-Fahrplan der SBB. Notiere die verschiedenen Verkehrsmittel sowie die möglichen Reiserouten auf dem Protokollblatt.

Quelle: Swisstopo 2022, LK 1 : 100’000

Die Jungfrau Region befindet sich im Berner Oberland und umfasst die beiden Lütschinentäler. Die dazugehörenden Gemeinden sind Grindelwald, Lauterbrunnen (mit Wengen und Mürren) und Schattenhalb (mit dem Rosenlaui im Rychenbachtal).

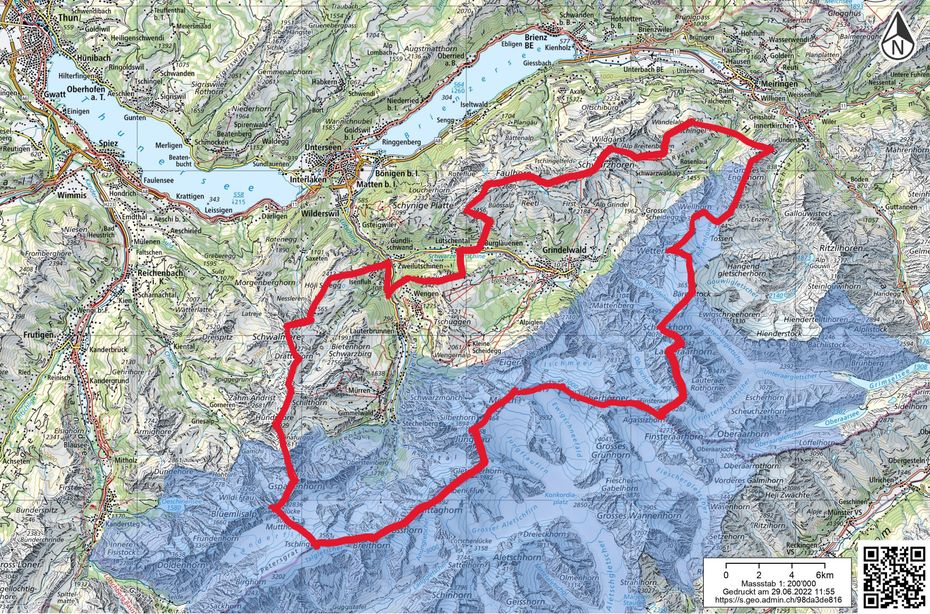

Die Jungfrau Region gehört zum UNESCO-Weltnaturerbe „Schweizer Alpen Jungfrau-Aletsch“ (SAJA). Mit einer Fläche von 824 km2 umfasst es die gesamten Berner Hochalpen auf dem Gebiet der Kantone Bern und Wallis. UNESCO steht für „United Educational, Scientific and Cultural Organization“ – die Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur.

Quelle: Swisstopo 2022, LK 1 : 200’000, verändert

Der Ursprung dieser Hochgebirgslandschaft mit ihren vereisten Bergen und schroffen Gipfeln aus Kalkgestein und Gneis liegt weit zurück. Seit etwa 100 Mio. Jahren bewegt sich der afrikanische Kontinent in Richtung Europa.

Die intensive Phase der Alpenbildung begann vor circa 40 Millionen Jahren. Damals kollidierte ein Teil der afrikanischen Kontinentalplatte mit der Europäischen. Dies führte zu einer Hebung und zur Entstehung von Gebirgsketten. Für die Formung der Gipfel und Grate sind Verwitterung und Abtragung entscheidende Prozesse. Die Bildung der Alpen ist noch im Gang: Durchschnittlich wachsen die Berge mit ungefähr 1 mm pro Jahr.

Das Wahrzeichen der Jungfrau Region

Das herausragende Dreigestirn Eiger, Mönch und Jungfrau mit der markanten Eiger-Nordwand ist ein typisches Merkmal der Region. Eiger, Mönch und Jungfrau sind dem Aarmassiv zuzuordnen und gehören damit zum Grundgebirge. Die drei Berge unterscheiden sich in ihrer Gesteinszusammensetzung:

Der untere Teil der Jungfrau besteht aus grauem, horizontal geschichtetem Hochgebirgskalk. Am Gipfel jedoch sind übergeschobene Gneise des Altkristallins vorzufinden. Diese haben eine vertikale Strukturierung und weisen eine bräunliche Farbe auf. Auch der Mönch ist so aufgebaut. Der Eiger jedoch besteht ganzheitlich aus verfaltetem Hochgebirgskalk. Der höchste Gipfel des Welterbes hingegen ist das Finsteraarhorn mit einer Höhe von 4’274 Metern.

r: Gesteinswechsel beim Jungfraujoch: brauner Gneis oben, dunkler Alpenkalk unten

Quelle: Raphael Schmid (links); Urs Kaufmann (rechts)

Das Welterbe weist als Gebirgsregion eine grosse Artenvielfalt auf. Ermöglicht wird diese Vielfalt durch die abwechslungsreiche Geologie, das Relief sowie Niederschlags- und Temperaturunterschiede. Je höher ein Gebiet liegt, desto tiefer ist die Temperatur, während der Niederschlag ansteigt.

Je nach Höhenstufe wachsen andere Wälder. Auf Höhe der Waldgrenze dominieren Bergkiefern (Legföhren). Darunter folgen die Lärchen- oder Arvenwälder. Fichten treten in mittleren Höhenlagen auf. Im Talbereich finden sich hauptsächlich Laubwälder mit Buchen, Bergahorn, Grauerlen und Eschen.

Als typische alpine oder subalpine Lebensräume gelten Felsensteppen, Gletschervorfelder, Gebirgs- und Magerrasen, Lärchen- und Arvenwälder sowie Moore.

Im Berggebiet ist auch auf den Landwirtschaftsflächen die Vegetation um ein Viertel reicher als im Flachland. Das Welterbe zeichnet sich dadurch aus, dass hier viele seltene und nur auf dieses Gebiet begrenzte Pflanzen- und Tierarten leben. Nachgewiesen wurden insgesamt 7'200 verschiedene Tier-, Pilz- und Pflanzenarten, wovon 700 als national bedeutsame Arten gelten.

Quelle: Béatrice Vautravers 2020

In den entlegenen Alpentälern hatten die Menschen früher wenig Kontakt mit der Aussenwelt. Der Ortsname Grindelwald bedeutet «abgeriegelter Wald», und die Talbewohner galten einst als nicht sehr zugänglich. So konnte sich ein eigener Dialekt entwickeln, das Oberländer Berndeutsch. Es unterscheidet sich sogar in Einzelheiten von Tal zu Tal. Die Bergbewohner lebten von der Landwirtschaft und führten ein karges Leben. Die relativ kurzen Sommer und wenig verfügbares Nutzland begrenzten die Möglichkeiten in der Landwirtschaft.

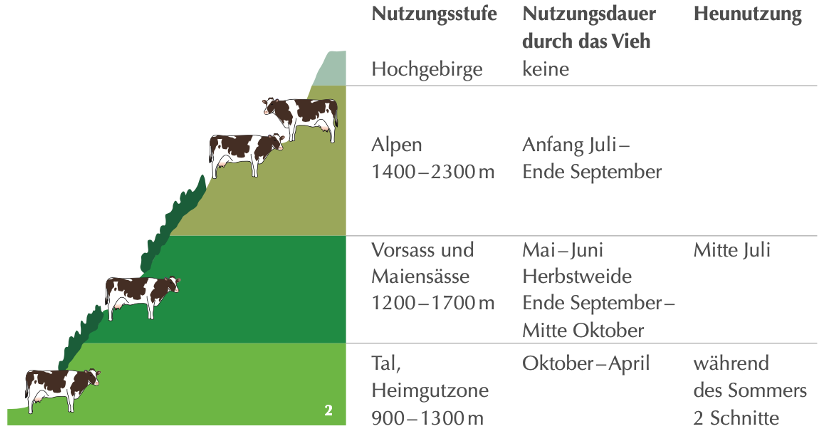

Die traditionelle dreistufige Landwirtschaft

Bei einer Dreistufen-Landwirtschaft werden die Wiesen und Weiden im Tal, die Maiensässe in mittlerer Höhe (im Frühling und Herbst) sowie die Alpweiden im Sommer genutzt. Grindelwald wurde bereits 1404 im Taleignungsbrief in 7 Bergschaften aufgeteilt. Diese sorgen dafür, dass nur das Vieh, welches im Tal überwintert, auf den Alpen weiden darf. Weiter sind nur Bauern berechtigt, die ständig im Tal wohnen. So wurde bereits sehr früh eine nachhaltige Viehwirtschaft gewährleistet.

Weiter war es früher die Regel, dass nur die Männer nomadisch oder teilnomadisch lebten. Die Familien hingegen blieben während des ganzen Jahres im Tal.

Diese dreistufige Landwirtschaft gibt es heute noch. Allerdings wohnt der moderne Älpler im Talgut und fährt nach Bedarf mit dem Auto aufs Maiensäss oder auf die Alp. Auf der Alp wird die Milch zu Käse verarbeitet; zum Vieh schauen heute oft Angestellte, die nicht zur Familie gehören.

Quelle: Grindelwaldtourismus

Quelle: Stiftung UNESCO-Welterbe Schweizer Alpen Jungfrau-Aletsch (2012)

Heute hat die Landwirtschaft an Bedeutung verloren. Durch die modernen Verkehrswege und den boomenden Tourismus sind viele neue Erwerbszweige entstanden. Die Dörfer der Jungfrau Region leben heute vom Tourismus. Mürren und Wengen sind eher beschauliche, autofreie Kurorte, während das mit dem Auto erreichbare Grindelwald eher dem Massentourismus zugeordnet werden kann. Für das offene Landschaftsbild hingegen ist die Berglandwirtschaft wichtig geblieben.

In der Jungfrau Region arbeiten heute etwa 70% der Beschäftigten im Dienstleistungssektor. Hier dominieren das Gastgewerbe und das Transportwesen. In produzierenden Betrieben arbeiten etwa 20% (vorwiegend in der Bauwirtschaft). Die Landwirtschaft ist auf etwa 10% der Beschäftigten geschrumpft, aber deutlich grösser geblieben als im Flachland. Sie ist in der Bergbevölkerung tief verwurzelt und geniesst ein hohes Ansehen. Sie sorgt auch dafür, dass die nutzbare Berglandschaft sorgfältig gepflegt bleibt. Dadurch entsteht ein vielseitiges Landschaftsbild, welches für Besuchende sehr attraktiv wirkt.

Die Entwicklung des Tourismus

Der Alpinismus (Alpentourismus) startete im 19. Jahrhundert mit reichen Engländern, die fasziniert von den Alpen waren. Die Gletscher waren zu dieser Zeit sehr eindrücklich und viel gewaltiger, als wir sie heute kennen. Bis 1870 herrschte noch die letzte Phase der "kleinen Eiszeit", und es war kälter als heute. Die Gletscherzungen des Unteren und Oberen Grindelwaldgletschers drangen bis zum Talboden vor. Daher trägt Grindelwald auch den Namen "Gletscherdorf".

Quelle: altgouachierte Aquatinta b. Dikenmann in Zürich (links), Urs Kaufmann 2022 (rechts)

Die ganz Mutigen konnten sich als Höhepunkt sogar mit einem einheimischen Bergführer auf eine Gletscherbegehung wagen oder einen Gipfel erklettern. Erst nach dem zweiten Weltkrieg begann auch der Wintertourismus, und erste Transportanlagen für Skifahrende wurden gebaut. Heute sind in Grindelwald der Sommer- und Wintertourismus fast gleich wichtig.

Heute führt der Klimawandel zu Veränderungen: Einerseits nimmt die Schneemenge in tieferen Lagen ab und mindert die Attraktivität für den Wintersport. Auch wenn dieser in der hoch gelegenen Jungfrau Region noch lange möglich sein wird, ist ein Tal ohne Schnee problematisch: Fehlt die Winteratmosphäre, verspüren die Leute nur wenig Lust auf alpinen Wintersport und kommen nicht in die Ferien. Auch im Sommer wirkt sich der Klimawandel aus: Durch das Schmelzen der Gletscher verliert die Landschaft an Attraktivität. Das Auftauen des Permafrosts in hohen Lagen erhöht die Naturgefahren wie z.B. den Steinschlag.

- a) Person A untersucht den Landschaftswandel in Grindelwald. Der Kartenvergleich (1950 / 2021) zeigt dir, wie sich die Landschaft in den letzten 70 Jahren verändert hat. Beschreibe die Veränderung folgender Landschaftselemente: Siedlung, Verkehrswege, Wald, Gewässer und Gletscher.b) Person B untersucht den Landschaftswandel in Lauterbrunnen: Beschreibe ebenfalls die Veränderung der letzten 70 Jahre folgender Landschaftselemente: Siedlung, Verkehrswege, Wald, Gewässer und Gletscher.c) Vergleicht nun gemeinsam die Entwicklungen von Grindelwald und Lauterbrunnen.

Abb. 9: Karte Grindelwald von 1950 bis heute

Quelle: Swisstopo, 2022 (BA16080)

Abb. 10: Karte Lauterbrunnen von 1950 bis heute

Quelle: Swisstopo, 2022 (BA16080)

Trotz der intensiven touristischen Nutzung haben die Lütschinentäler viel von ihrer natürlichen Schönheit bewahrt. Das liegt einerseits daran, dass die Landschaft von den Landwirten nach wie vor genutzt und gut gepflegt wird.

Quelle: Foto Urs Kaufmann, 2022

- Überlege dir, wieso die Jungfrau Region bis heute ihre Faszination beibehalten hat. Notiere dir drei Aspekte.

- Möchtest du gerne in dieser Landschaft wohnen? Begründe deine Antwort.

- Worüber möchtest du gerne noch mehr erfahren? Notiere dir 1-2 Fragen auf ein Blatt und zeige diese deiner Lehrperson.

Überprüfe dein Wissen